5号(小・中学校における支援、北の交流会の取組など)

2025年10月27日

発行:きこえとことば支援センター(秋田県立聴覚支援学校内)

小・中学校(交流学級)における支援について

〈交流学級での授業の基本的なサポート〉

聴覚障害支援ガイドP23(きこえとことば支援センター)より

児童生徒の実態を踏まえ、T2のサポートが必要と判断した場合の基本的な支援について以下にまとめています。

(授業前)

・担任と、T2のサポートの仕方、ねらい・学習内容等の確認をする。

・予習、復習等の対応(例:社会・理科…学習内容に関する生活体験や知識の有無の確認、英語…新出の英単語の意味を確認し、声に出す)

(授業中)

(例)座学の場合→ノートテイク、話者への注視の促し等

・キーワード中心、簡潔にする、記号を決める等を事前に本人や担任と確認しておく。

・分かっているかどうか、本人の様子を確かめながら、T1やクラスメートの発言をノートに書く。

・本人の隣に座る。あるいは、少し離れたところにいて、本人の様子に合わせてノートテイクしたものを見せる。

・話者に気付いていない場合は、指差し等で示す。ロジャーの活用についても確認する。

(授業後)

・ノートを見ながら本人と不明な点ついて確認する。または帰りの会で今日の学習について話題にする。

・担任との振り返り、予習・復習内容の確認をする。

(ポイント)

自分から質問できることも大事ですが、正しく理解するために文字情報で補うことも大事です。聴覚障害があると、聞き間違えていることに自分では気付かないことがあります。特に、追加の説明や机間巡視中の指示を聞き逃すことがあるため、文字の提示により、聞き間違えていた情報に気付くことができます。

北の交流会9月30日(火曜日)の報告

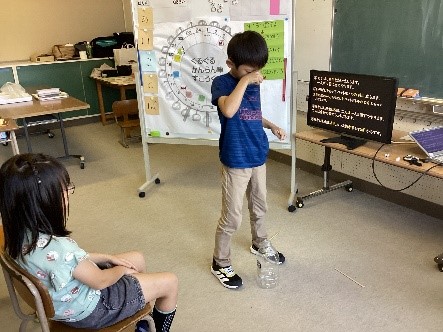

今回は、小学生2名と保護者、担任の先生が参加しました。子どもたちは、はじめこそ少し緊張した様子でしたが、ゲームが進むにつれて力を合わせてミッションをクリアし、次第に打ち解けていきました。終盤には笑顔いっぱいで、仲良くゲームを楽しむ姿が見られました。

実施したゲームは、「正しいのはどっち?」「ペットボトルダーツ」「わたしはだれでしょう」「キーワードを伝えろミッション」です。「ペットボトルダーツ」では、担任の先生も参加してくださり、勝負に勝った子どもたちは大喜びでした。楽しい時間はあっという間に過ぎましたが、「このメンバーだったらまたやりたい!」という感想のとおり、子どもたちが安心して集える時間になりました。

保護者情報交換会では、本校の聴覚障害のある教員の経験談をもとに、それぞれのご家庭での様子や日頃の心配事などを活発に話し合うことができました。「(経験談と)子どもの様子がまったく同じでした」「子どもに『何があったの?』と聞かれて『なんでもない』と答えるのは、実は子どもにとって気になることなんですね」といった声も聞かれ、話題の尽きない会となりました。

中学部説明会、高等部・高等部専攻科説明会の報告

聴覚支援学校では、本校についての理解を深め、進路選択の一助としていただくことを目的に、毎年全県の難聴児童生徒在籍校に説明会のご案内をしています。9月18日(木曜日)の高等部・高等部専攻科説明会には2名、29日(月曜日)の中学部説明会には5名(小4以上対象)の参加がありました。

きこえとことば支援センターを通じて本校とのつながりはあっても、実際に授業の様子を目にしていただく機会は多くはありません。説明会では、各学部の教育課程や学校生活の説明の他、授業参観や体験授業を通して本校の雰囲気を知っていただくことができました。同行した難聴学級担任の先生方からも「授業の手立てを今後の参考にしたい」といった声が聞かれました。

〈参加者の声(一部抜粋)〉

児童:中学の勉強が少し分かった。体験学習が楽しかった。

生徒:(高等部生徒による説明が)よく分かった。

担任:生徒の皆さんが生き生きと学んでいる姿が印象的です。

保護者:難聴学級とはちがった授業を受けられてよかった。先輩たちが優しく明るく雰囲気が良いなと思いました。視覚的ヒントが多く、子どもが積極的に挙手したり発言したりしていた。

求人情報

本校には毎年、県外企業からインターンシップや求人の案内が届きます。聴覚障害を有する生徒で興味のある方がおりましたら本校進路指導部までご連絡をください。 トヨタ自動車、豊田自動織機、トヨタ紡織、トヨタ車体株式会社、アイシンウェルススマイル株式会社、株式会社デンソー(以上、愛知県)、いすゞ自動車株式会社、日産車体株式会社、日産自動車(株)(以上、神奈川県)、株式会社SUBARU群馬製作所(群馬県)

なお、上記の企業で働く聴覚障害者に、入社後に感じた業務に必要な力について伺ったところ、

(1)自分自身(障害の特性など)のことを職場の中で説明する力

(2)指示された内容をメモや復唱で相手に確認する意識 の2点が多く挙げられました。

いずれも業務中における「情報のすれ違い」の経験があり、「自分から伝えなければ周囲の人々には理解されない」と実際の職場で実感したということでした。職場での障害理解は、ひいては関係性の在り方にまでつながります。自分から働き掛けるたくましさを身に付けさせたいものです。

お知らせ

ホームページ更新情報

1「自立活動」実践例紹介

幼稚部と高等部の実践例を追加しました。他に、16の実践例を掲載しています。

2「難聴理解学習」及び「難聴理解研修」の実践例

難聴児が在籍する学校の児童生徒を対象とした「難聴理解学習」と難聴児が在籍する学校の先生方を対象とした「難聴理解研修」の実践例を掲載しました。

手話学習会 11月10日(月曜日)15:50~16:30

習熟度に応じて、3グループに分かれて行います。

参加希望の方は11月7日(金曜日)までに、自立活動部の加賀谷までお知らせください。

先輩と語る会・中学生の交流会12月12日(金曜日)

後日、中学校・高校宛てにご案内を送付します。

- 先輩と語る会13:30~14:20

卒業生(平成22年度卒)の講話を聞きます。 - 中学生の交流会…先輩と語る会終了後

お問い合わせ

きこえとことば支援センター(秋田県立聴覚支援学校内)

【直通携帯電話】090-8784-6302

〒010-1409

秋田市南ケ丘一丁目1番1号

【聴覚支援学校】

TEL:018-889-8572

FAX:018-889-8575

E-mail:chokaku-s_shien@akita-pref.ed.jp

秋田県立聴覚支援学校

秋田県立聴覚支援学校