第146号 きらりNet

2025年3月10日 第146号

秋田県立秋田きらり支援学校 地域支援部

今年度もセンター的機能の一つとして、多くの肢体不自由及び病弱・身体虚弱特別支援学校を訪問しました。児童生徒の実態や願いを基に、教室環境、教材研究、校内連携、授業実践など工夫された取組がたくさんありました。本稿では特別支援学級の取組を紹介します。

大館市立第一中学校の自立活動の実践~風船バレー大会を開こう~

<生徒の実態>

・A さん:1年生。車いすを使用。上肢の可動域が狭いものの、体を動かす遊びを好む。

・慣れない相手とのコミュニケーション、特に声に出して相手に伝えることが苦手である。

・1学期はボッチャ大会を開催し、教員を招待してルール説明などを行った。

<本単元のねらい>

(1)身体を動かす範囲を広げて身体機能の維持を図ること。

(2)教員を招待 し 、説明や作戦立てなどの活動を通して、人との関わりやコミュニケーションの楽しさを実感すること。

<授業の実際>

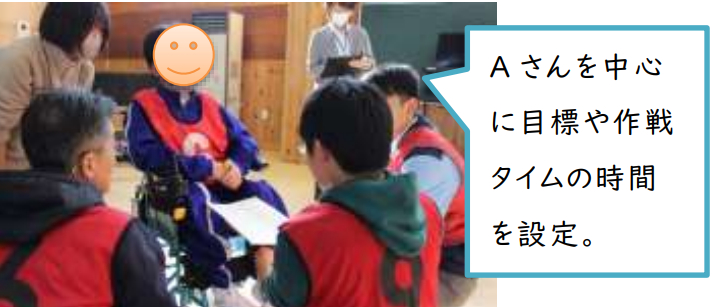

A さんを中心に目標や作戦タイムの時間を設定した。

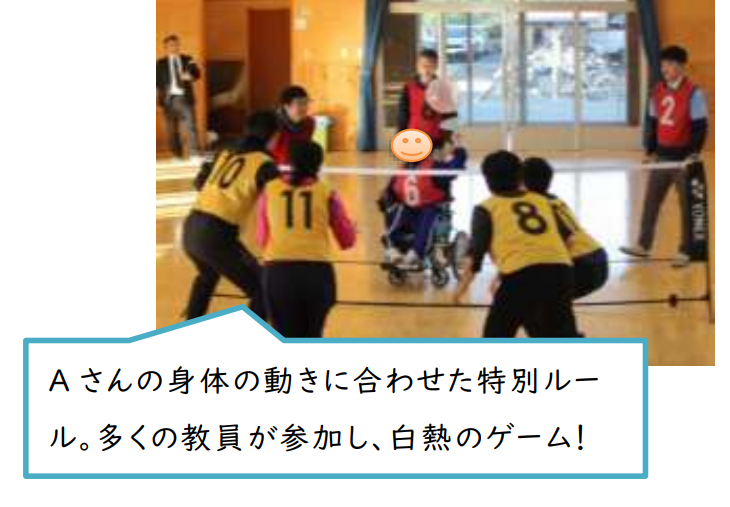

A さんの身体の動きに合わせた特別ルール。多くの教員が参加し、白熱のゲームとなった。

<授業を振り返って>

・「コミュニケーションを図る」プレッシャーではなく、「風船バレー大会を楽しみたい。自分のチームが勝ちたい。」という気持ちから、必然的にチームメイトの先生達と笑顔でやり取りをする A さんの姿がありました。

本時の効果的な支援

・Aさんの興味関心を生かして困難さの克服に取り組んでいる。

・スモールステップの目標設定。関わりの広がりよりも、慣れ始めている教員との関わりを深めることをねらった。

・チームメイトの教員は、作戦タイムの中で「どこに風船を上げれば打ちやすい?」などと A さんが答えやすい発問をする。

・Aさんの振り返り:「プレー中の声掛けができるようになった」「声を大きくして声掛けをしたい」→ゲームで勝ちたい目的が言動に表れている。

<単元後の A さんの変容>

・学年を超えてコミュニケーションをとれる先生が増えました。

・先生方を誘うとき、以前なら担任が側にいることが多かったのですが、最近はある程度一人で声を掛けられるようになりました。

学校全体で A さんを支え育てていく雰囲気に感銘を受けました。担任の髙橋来夢先生ありがとうございました。

文責:藤原恵理子

秋田県立秋田きらり支援学校

秋田県立秋田きらり支援学校